Abgehängt

Stadtplaner aus dem TU-Forschungsprojekt Smart Sustainable Districts haben gemeinsam mit dem Tagesspiegel untersucht, wo sie liegen, die Orte des Stillstands, die weißen Flecken im ÖPNV-Netz. Haben Verkehrsexperten und Politiker gefragt, woran es liegt, dass einige Stadtteile so schlecht angebunden sind und nach Lösungen gesucht für eine Stadt, in der sich niemand abgehängt fühlen müsste. Dafür wurde die Netzdichte der mehr als 6400 Bushaltestellen, 173 U-Bahnhöfe, 133 S-Bahnhöfe und knapp 800 Tramhaltestellen innerhalb des Berliner Stadtgebiets berechnet. Welche Einzugskreise haben diese Knotenpunkte jeweils, wenn Fahrgäste von ihnen aus 300, 500 oder 1000 Meter zu ihrem Ziel laufen müssen? Aus diesen Radien ergibt sich, welche der mehr als 15 000 Häuserblöcke in Berlin gut angeschlossen sind und welche nicht. Es wird sogar sichtbar, ob Stadtgebiete mit überdurchschnittlich vielen älteren und solche mit ärmeren Einwohnern angebunden sind.

So viel vorweg: Der Berliner Stadtraum ist größtenteils sehr gut ans öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden, wenngleich es durchaus Randgebiete gibt, in denen geringe Einkommen und eine schlechte Mobilität zusammenfallen. Bei Gegenden mit überdurchschnittlich hohem Anteil an Berlinern über 65 Jahren entspricht die Netzdichte meistens den Erfordernissen. Dennoch tun sich Lücken auf mit zunehmender Entfernung zur Innenstadt.

Messen lassen muss sich die Stadt dabei an ihrem eigenen Anspruch, dem Berliner Verkehrsvertrag, der zwischen Senat und Verkehrsbetrieben geschlossen wird. Darin ist etwa festgelegt, dass in dicht besiedelten Gegenden der Weg zur Haltestelle nicht mehr als 300 Meter betragen soll, in weniger dicht besiedelten sind es 400 Meter. Doch der Vertrag spricht ausdrücklich von Luftliniendistanzen.

Um zu errechnen, ob eine Straße gut angebunden ist, ziehen Stadtplaner Kreise um Haltestellen. Alle Häuserblöcke, die im Kreis liegen oder ihn schneiden, gelten dann als erschlossen. Aber oft gibt es keinen direkten Weg, Strecken führen ums Carré herum. Da werden aus 300 schnell mal 500 Meter. Und selbst, wer dann im Bus sitzt, ist in der Stau-Stadt Berlin noch längst nicht mobil.

Der verschwundene Bus

Hedda Leonhardt hat Schmerzen im Rücken, beim Gehen atmet sie schwer. Kommt sie dann endlich bei der Haltestelle an, gebe es oft keine Möglichkeit zur Rast. 20 Minuten stehend auf den nächsten Bus zu warten, schafft sie nicht mehr. 42 Jahre hat Leonhardt als Eisenbahnerin gearbeitet, Erfahrungen gemacht mit den Bedürfnissen der Fahrgäste – und der Behäbigkeit großer Verkehrsbetriebe. Deswegen katalogisiert sie jetzt in Lankwitz und Lichterfelde selbst, wo Sitzgelegenheiten fehlen. Eine Freundin fotografiert die Haltestellen. Die aus ihrer Sicht drängendsten Fälle reichen sie beim Bezirk ein. Einen ersten Erfolg hat Hedda Leonhardt Mitte Juni erzielt. An einer der beanstandeten Haltestellen will der Bezirk jetzt eine Bank aufstellen.

Während Hedda Leonhardt im Südwesten für ein bisschen Komfort an Haltestellen kämpft, haben eine Menge Senioren in Mitte ein ganz anderes Problem. Es sind gar keine Haltestellen mehr da. Vor vier Jahren änderte die BVG die Linienführung des 248ers. Der Bus fuhr von da an durch die Axel-Springer-Straße, statt wie zuvor die Alte Jakobstraße entlang. Die Jüngeren im Kiez dürfte diese Korrektur kaum gestört haben. Sie liefen einfach einige Meter weiter zur neuen Haltestelle an der Fischerinsel. Doch für viele ältere Menschen im Viertel war es eine Katastrophe. Über Jahre vertraut gewordene Wege zum Arzt, zum Supermarkt oder zum Friedhof, führten nicht mehr ans Ziel. Noch Wochen nach der Umstellung, so erzählen die Anwohner, saßen Menschen an stillgelegten Wartehäuschen und wunderten sich über den ausbleibenden Bus.

Eine von denen, die damals mit einer Unterschriftensammlung versuchte, die BVG zum Einlenken zu bewegen, war Erika Bräuner. Ihre ganze Energie floss in den Kampf. Heute, sagt die Rentnerin, dass sie keine Kraft mehr habe. 15 Minuten muss Erika Bräuner zur neuen Haltestelle an der Fischerinsel laufen – mindestens. Die 80-Jährige hat viele Gespräche darüber geführt, was das für sie bedeutet. Auch mit der BVG. Doch die hat sie nicht erhört.

Es gibt Gründe dafür, denn in der wachsenden Stadt muss der Nahverkehr effizienter werden. Wenn sich die Prioritäten verschieben, gibt es Opfer, die das für ungerecht halten.

Mit der Effizienz ist das ohnehin so eine Sache. Zu den Schwierigkeiten bei der Auswertung der Daten, die über den Berliner ÖPNV vorliegen, gehört, dass nicht jede Haltestelle gleich viel wert ist. S- und U-Bahnen beispielsweise sind schneller als Busse oder die Tram, können ein Vielfaches an Fahrgästen transportieren, sind unabhängig vom Straßenverkehr und besser aufeinander abgestimmt. Einer wachsenden Stadt müsste also daran gelegen sein, verschiedene Mobilitätstrassen parallel auszubauen, statt immer mehr Verkehrsteilnehmer auf Berlins ohnehin schon vollgestopfte Straßen zu verteilen.

Schichtwechsel in Moabit

Was passiert, wenn das nicht geschieht, lässt sich in der Fabrik von Siemens in Moabit beobachten. Der Konzern baut dort in einer riesigen Halle aus Glas, Stahl und Backstein seit etwa hundert Jahren Turbinen. Früher waren es Dampfturbinen, die die Herstellerplakette von AEG trugen. Nach dem Krieg, als das Werk größtenteils demontiert worden war, reparierten die Mitarbeiter ÖPNV-Fahrzeuge. Inzwischen sind 3700 Siemens-Mitarbeiter aber wieder mit der Produktion hochmoderner Gasturbinen beschäftigt für Kraftwerke in aller Welt. Mit dem Nahverkehr im Kiez läuft es nicht so gut.

Andreas Tobies, Leiter der Abteilung Central Site Services, arbeitet seit zwölf Jahren in Moabit, kümmert sich um Instandhaltung, Ausbildung und Infrastruktur am Werk. Der 45-Jährige meint, dass sie seit Jahren bereits mit der BVG über die Linienführung diskutieren. Ohne Erfolg. Das Problem ist der M 27. Er hält zwar direkt vor dem Werk. Aber weil die Buslinie oben in Pankow beginnt und 30 Haltestellen ansteuernd quer durch die Stadt bis zur Jungfernheide in Charlottenburg kurvt, wird er oft von Baustellen aufgehalten, was Verspätungen von 35 Minuten verursacht.

Vor allem für die Frühschicht, die um sechs Uhr morgens tausend Mitarbeiter im Werk versammelt, ist das produktionsgefährdend. Der Bus fährt um diese Zeit regulär nur alle 20 Minuten. Und die Mitarbeiter kommen aus dem gesamten Stadtgebiet und dem Umland. „Ich selbst komme jeden Morgen aus Henningsdorf“, erzählt Tobies, „da überlegt man dann zweimal, ob man nicht doch mit dem Auto fährt.“

Das Ergebnis sind 500 Parkplätze rings um das Werk, die längst nicht ausreichen. Es ist ein sich selbstverstärkender Kreislauf: Noch mehr Pendlerautos auf den Straßen sorgen für noch mehr Verspätungen bei den Bussen.

Bewegung in Beton

Der Schichtwechsel bei einem Arbeitgeber wie Siemens zeigt, wie viele Faktoren im Berliner Nahverkehr zusammenspielen. Orchestriert wird das Ganze in drei silbrig glänzenden Türmen am Ufer der Spree. Dort, einige hundert Meter von der Jannowitzbrücke entfernt, hat die BVG ihren Sitz und plant an digitalen Reißbrettern Berlins Bewegung. Im achten Stock, Turm 2., sitzen Olaf Bruhn, Arkan Ok und Axel Mauruszat und erzählen mit ihrer ganz eigenen Akribie von den Herausforderungen als Verkehrsplaner. Und davon, dass es fast unmöglich ist, Menschen wie Rentnerin Hedda Leonhardt und Abteilungsleiter Andreas Tobies gleichzeitig gerecht zu werden.

Eigentlich aber, sagen sie, seien sie schon ganz zufrieden mit sich. Und auch die Kunden beschwerten sich selten über zu weite Wege. Überhaupt, sagt Olaf Bruhn, besser ginge es gar nicht: „Das Straßennetz der Stadt gibt wenig mehr her.“ In die wenigen Lücken, die es gibt, könne oft schlicht kein Bus fahren. Die Straßen zu schmal, der Bodenbelag zu grob, die Kurven zu eng. Früher gab es mehr Platz. Das Hauptproblem der Planer heute: Wenn in Berlin ein neues Wohngebiet entsteht, ist für dessen Genehmigung nicht vorgeschrieben, dass es auch einen Plan für die Anbindung an den ÖPNV geben muss. Also muss die BVG oft schauen, wie sie sich nachträglich einen Weg in neue Wohngebiete bahnen kann.

Keine Planung für Einzelne

Wir machen erst einmal keine Planung für Zielgruppen, wir machen eine Planung für alle“, sagt Bruhn auf die Frage, wie sie die unterschiedlichen Ansprüche in ihre Gedankenspiele mit einbeziehen. Trotzdem habe man beispielsweise die Linie 123 vom Hauptbahnhof, durch Moabit bis nach Siemensstadt in ihrer verschnörkelten Führung beibehalten, gerade weil Erhebungen ergeben hatten, dass viele Anwohner von Siemensstadt oder Charlottenburg-Nord auf den direkten Weg nach Moabit oder zum Bahnhof bauen. „Die Älteren wären sehr unglücklich, wenn sie nicht mehr direkt nach Moabit beziehungsweise zum Bahnhof kämen“, sagt Bruhn.

Aber was gut ist für ältere Menschen wie Hedda Leonhardt, stört Abteilungsleiter wie Andreas Tobies. Ausschlaggebend war für die Planer hier aber – wie üblich – die Masse der Fahrgäste. Und je öfter Menschen umsteigen müssten, sagt Arkan Ok, desto weniger wahrscheinlich sei es, dass sie das Angebot nutzten.

Dabei geht es vor allem um Wirtschaftlichkeit. Die Planer berücksichtigen Wohn- und Gewerbegebiete, Einwohnerzahlen, Einkaufszentren und Touristenziele. Man schaue auch auf das Alter der Anwohner oder ob sie einen Führerschein besäßen. Doch verspricht eine neue Streckenführung eine bessere Auslastung, wird die Linie eben verlegt. So war es auch im Fall von Erika Bräuner und ihrem 248er Bus. Seit die Linie durch die Alte Jakobstraße geführt wurde, hätten sie zweistellige Zuwachszahlen bei den Fahrgästen, sagt Ok.

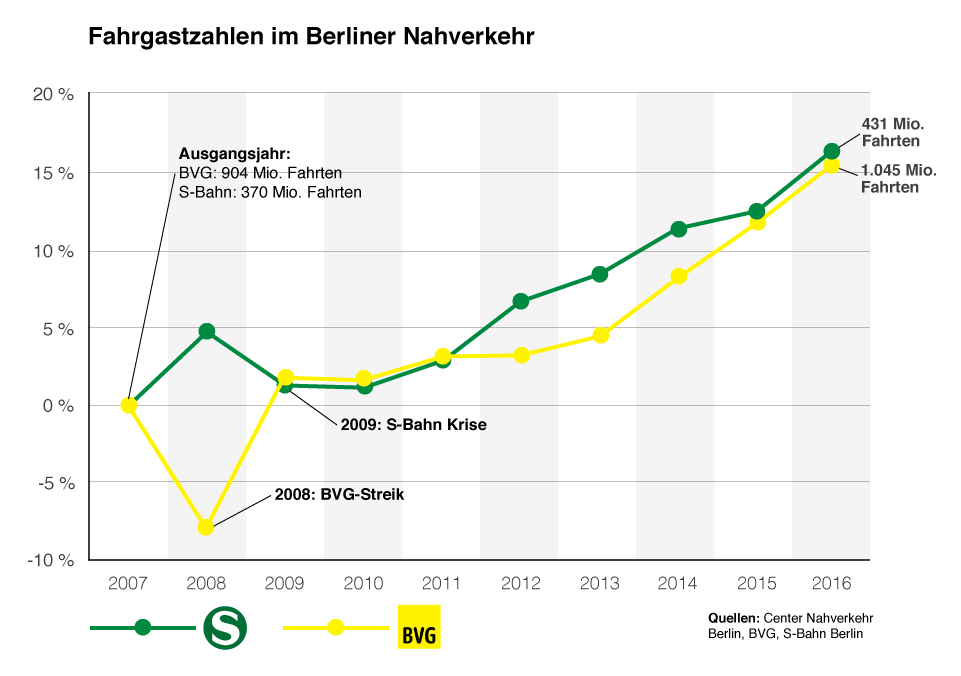

Dass Linien ganz wegfallen, passiert derweil immer seltener. „Wir haben jedes Jahr mehr Leistung ins Netz reingepackt“, sagt Axel Mauruszat. Der Senat gibt mehr Geld aus und hat Sonderprogramme für die wachsende Stadt aufgelegt. 64 Millionen Fahrten seien allein in den vergangenen zwei Jahren hinzugekommen, sagen die Planer. Seither muss nicht mehr nur ,umgeschichtet’ werden. Doch Erweiterungen laufen auf neue Bus- und Straßenbahnlinien hinaus, also auf eine „Verdichtung des Straßenverkehrs“ vulgo Stau.

Die schnelle Lösung

Die BVG würde zwar gerne auch U-Bahntrassen verlängern, zum Beispiel die U1 über die Warschauer Straße hinaus. Doch mehr als vorschlagen kann sie das nicht. Die Entscheidung liegt beim Senat. Die entsprechenden Projekte sind im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung festgehalten. Auf elf Seiten geht es um die Mobilität der Stadt, neue U-Bahnen sind da nicht vorgesehen.

Ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt will die Verkehrssenatorin allerdings prüfen, ob eine Verlängerung der U-Bahn an einigen Stellen Sinn haben könnte. Zur Debatte stehen Strecken wie die U8, eine Verlängerung der U7 immerhin zum Bahnhof Schönefeld oder ein Knotenpunkt in Pankow, an dem sich U2 und U9 kreuzen.

„Wir haben einen vergleichsweise guten ÖPNV in Berlin“, sagt Regine Günther, die parteilose Senatorin, die die Grünen nach Berlin geholt haben. „U-Bahnbau ist nicht für alle Zeit ausgeschlossen, dauert jedoch sehr lange“, sagt die Senatorin und fährt fort: „Wir brauchen auch schnelle Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr. Wenn ich einen großen Gelenkbus einsetzen kann, kommen die Menschen sofort schneller und bequemer an ihr Ziel.“

Nach diesem Muster wird in Berlin oft Verkehrspolitik betrieben. Die schnelle Lösung sticht die große aus.

Carsharing ist auch keine Lösung

Sie hofft darauf, die Straßen mit einer Politik zu entlasten, die nicht mehr vorrangig auf das Auto fokussiert ist. Im Dienstzimmer der Verkehrssenatorin in einem Altbau am Köllnischen Park steht ein Modell einer Berliner Straßenbahn. Vorgänger Andreas Geisel hat es ihr geschenkt. Für die soll es in der Stadt in den nächsten fünf Jahren 14 neue Linien geben.

Kritiker bezeichnen das als Flickschusterei. Andere meinen, in großem Umfang neue U-Bahn-Linien zu bauen, sei unbezahlbar geworden. Da es schon voll ist im Boden der Stadt, müssten Tunnelröhren noch tiefer ins Erdreich getrieben werden.

Privat fahre sie Fahrrad, sagt Günther. Sie will vernünftige Alternativen zum Auto bieten, damit Menschen freiwillig verzichten können. Nicht jeder werde in der Zukunft ein eigenes Auto haben, glaubt sie. Dass Carsharing in Berlin immer populärer wird, spricht für ihre Vision. Doch es löst das Hauptproblem nicht: die Verdichtung des Verkehrs auf der Straße.

Schaut man sich außerdem die schlecht angebundenen Gebiete auf der Berlinkarte an, wird schnell klar: Wo es in der Stadt Versorgungslücken an öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, ist auch kein Carsharing zu finden. Zwar sagen Anbieter wie „Drive Now“, „Car2Go“ und co, dass sie stetig ihr Gebiet erweitern, doch außerhalb des S-Bahn- Rings sieht es immer noch schlecht aus. Dort, wo das Angebot die drängendsten Lücken schließen könnte, ist es nicht wirtschaftlich für die Konzerne. Günther gesteht zwar ein, dass es „in den Außenbezirken doch auch einige Engpässe“ gebe. Mit Subventionen fördern will sie alternative Angebote wie Carsharing oder Rollersharing allerdings nicht.

Spandau bleibt bei Berlin

Eine große Lösung statt vieler schneller wünscht sich auch einer, der von seinem Büro im Spandauer Rathaus aus die Misere jeden Tag mitansehen kann. Hier laufen alle Transportlinien zusammen, Massen an Fahrgästen wechseln Busse, drängen zur S-Bahn. Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, weiß, dass Spandau auf dem Papier gut angebunden ist. In Wirklichkeit aber kommen die Pendler zwar zu einer Haltestelle in ihrer Nähe, aber von dort nicht mehr weiter, weil alle Busse zum Knotenpunkt am Rathaus müssen, bevor es mit der Bahn in die Stadt geht.

Es sei einfach eine Kapazitätsgrenze erreicht, sagt Kleebank. Eine Verlängerung der S-Bahnstrecke oder auch der Ausbau der Regionalbahn seien notwendig, um das Chaos zu entzerren. Doch im Koalitionsvertrag ist das nicht vorgesehen.

Die S-Bahn selbst hingegen würde gerne eine Linie über Spandau hinaus einrichten, wie ihr Chef Peter Buchner sagt. „Wir propagieren ja seit Längerem eine Express-S-Bahn ins Havelland“, sagt er. Seine Wunschliste ist allerdings lang. Denn außerdem kann er sich eine Taktverdichtung nach Tegel vorstellen, um das jetzige 20-Minuten-Intervall zu halbieren, wenn dafür auch der zweigleisige Streckenausbau zwischen Schönholz und Tegel erforderlich wäre, wo die S-Bahn seit 1995 auf einem Gleis improvisiert. Eine Abzweigung nach Kleinmachnow wäre überdies angezeigt. Und die Schaffung einer durchgehenden Nord-Süd-Verbindung vom Hauptbahnhof durch den Tiergartentunnel besonders notwendig.

Auch, weil Buchner glaubt, dass Park and Ride sonst immer nur zu neuen Verlagerungen innerhalb Berlins führen wird. Die Fahrradparkhäuser, die der Senat an S-Bahnhöfen bauen will hingegen hält er für vielversprechend. „Der Einzugsbereich von einer Haltestelle ist mit dem Fahrrad mindestens um Faktor vier größer, als zu Fuß“, sagt er. Das Fahrrad mit in die Bahn zu nehmen sei hingegen in einer wachsenden Stadt bald unrealistisch.

Lösungen für alle

Selbstfahrende Zukunft

Die Lösung für derlei Verdichtungsprobleme könnte Olli heißen. Das glauben sie zumindest am Euref-Campus in Berlin-Schöneberg, wo der kleine Bus entlang unsichtbarer Schienen über das Forschungsgelände holpert. Er ist der erste autonome Bus, der in Berlin fahren darf. Gemeinsam mit dem Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel testet die Deutsche Bahn den Shuttle-Bus des kalifornischen Startup-Autobauers Local Motor. Später einmal soll er, der Platz für acht Leute bietet, die Leute in den Randgebieten nach Hause bringen. Oder zumindest an die nächste Haltestelle – natürlich elektrisch.

Noch darf Olli aber nicht ganz alleine fahren, zwei Betreuer passen auf, dass er keinen Unfall baut. Manchmal müssen sie ihn auch händisch durch einen Engpass lenken. Denn rückwärtsfahren kann er nicht. Einer der Passagiere ist der DB-Chef für autonomes Fahren, Michael Barillère-Scholz. Er glaubt daran, dass solche kleinen autonomen Shuttles die letzten Lücken im Mobilitätsnetz schließen könnten. Weil die Kosten für den Fahrer wegfallen, wären autonome Shuttle günstig genug, dass sie nur nach Bedarf fahren könnten, sagt er. Kilometerpreise von 15 bis 30 Cent scheinen ihm realistisch.

Einsatzmöglichkeiten gäbe es viele: „Gerade in Familien gibt es sehr viel individuellen Einzelverkehr. Da bringen die Eltern ihre Kinder zum Beispiel zum Fußball. Hier könnte man sich etwa ein Sammeltaxi vorstellen“, sagt Barillère-Scholz. Auch Hedda Leonhardt könnte nach Bedarf vor ihrer Haustür aufgesammelt werden – oder die frühmorgendlichen Schichtarbeiter von einer Bahnstation die letzten Meter zum Werk bringen. Bis dahin wird es aber noch mindestens fünf Jahre dauern. Olli hat noch viel zu lernen.

Das Problem ist: Er ist wie ein kleines Kind, das nicht raus darf zum Spielen. Da in deutschen Städten autonome Autos nicht unter Realbedingungen getestet werden, lernt die künstlichen Intelligenz der Fahrzeuge nichts über den Stadtverkehr, reagiert unbeholfen. Die Straße des 17. Juni wird deshalb zum Testfeld erklärt, wo verschiedene Hersteller solche Autos erproben dürfen. Und die BVG stellt nächste Woche ein Gemeinschaftsprojekt mit der Charité vor, in dem wohl ebenfalls selbstfahrende Kleinbusse genutzt werden sollen.

Bewegung für alle?

Schon jetzt könnte die intelligente Vernetzung bestehender Angebote viele Mobilitätslücken in der Stadt schließen. BVG und Bahn arbeiten beide daran, neue Angebote in ihre Apps so zu integrieren, dass der nahtlose Übergang von einem ins andere Verkehrsmittel einfacher wird. Beispielsweise, indem man innerhalb der BVG-App auch Carsharing-Autos angezeigt bekommt, oder in der App darauf hingewiesen wird, dass es gleich über dem U-Bahnhof eine Radverleihstation gibt.

Wenn solche Plattformen künftig Fahrräder, Elektroroller und Sammeltaxis reservieren können, könnte das Leben ohne eigenes Auto beständig attraktiver werden, sagen Mobilitätsforscher.

Wachsende Stadt als Chance

Eine solche Forscherin ist Diana Runge, sie arbeitet am Center Nahverkehr Berlin, jene Institution, die den Senat bei der Verkehrsplanung berät. Runge sieht ausgerechnet im starken Wachstum der Stadt, dass an vielen Stellen für das Verkehrschaos verantwortlich ist, auch eine Chance. „Wenn jemand umzieht, ist das eigentlich ein Schlüsselmoment für die Änderung des Mobilitätsverhaltens“, sagt Diana Runge.

Auf elf Gebieten in der Stadt sollen in den nächsten Jahren neue Wohnsiedlungen entstehen. Hier werden vor allem jüngere Familien hinziehen. Aus anderen Teilen der Welt und aus anderen Teilen Berlins. Wenn man es schaffe, diese neuen Wohngebiete gut anzubinden, sagt sie, werde es wahrscheinlicher, dass die Bewohner ihr Auto öfter stehen lassen. Baut Wohngebiete mit U-Bahnanschluss, wäre die Losung. Da es zu den Eigentümlichkeiten Berlins zählt, das hat die Auswertung der Daten gezeigt, dass arm und reich an den Rändern der Stadt oft nur wenige Blöcke voneinander entfernt wohnen, käme der Effekt Gegenden zugute, die mit hoher Arbeitslosigkeit, niedrigem Einkommen und hoher Kinderarmut belastet sind.

Mangelnder Anschluss kann schnell auch weniger soziale Mobilität bedeuten, sagt Runge. Nicht nur, weil man sich weniger aussuchen kann, wen man trifft und wo man sich neuen Arbeitgebern vorstellen kann. Weniger Bewegung durch die Stadt führt auch zu weniger Beweglichkeit im Kopf, wie Forscher warnen, die sich mit Mobilitätsarmut beschäftigen. Wem es Mühe bereitet, sich die Stadt zu erschließen, kann sich weniger Stadt vorstellen.